Реформа русского языка по-Фурсенко: Употребление новых норм красноречиво скажет об уровне образования человека. Русский язык петровской эпохи

Большевики сразу после Октябрьской революции задумали и провели варварскую реформу орфографии, прервав тем самым «связь времён» и уничтожив богатство русского языка. Данный миф используется в основном в клерикальной и монархистской среде как доказательство пагубности и непродуманности всех реформ, проводившихся после Октябрьской революции.

Примеры использования

«Из алфавита вырезали по живому буквы ять, фита, І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Кроме того, исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант). Вопреки всякой логике, мягкий знак на конце слов сохранялся… Кроме того, полностью выпала из оборота бесценная ижица. Реформа сократила количество орфографических правил, обеднив и изуродовав фонемику произношения…»

«Что изменила большевистская якобы «научная» реформа русского языка? Она, прежде всего, целенаправленно исказила и ослабила его главнейшие внешние и внутренние духовные признаки: отбросила наименования букв кириллицы и их численные значения, окончательно ликвидировала их славянское шрифтовое начертание, отменила некоторые буквы, поменяла отдельные правила грамматики. А ключевое ее внутреннее негативное воздействие – покушение на те остатки богодухновенности, которые еще сохранялись в нашем светском языке после петровской реформы.

Причины реформы русского языка не имели ничего общего с наукой. На это указывает, к примеру, скоропалительность решений, – состав русского алфавита был реформирован декретом секретариата Народного комиссариата просвещения уже 23 декабря 1917 года.

Это и было истинной целью реформы нашего языка – ударом в самую сердцевину навсегда отсечь русский народ от его святых православных созидательных корней: духовности, нравственности, культуры, традиций и обычаев, ослабить его волю. И опять мы наблюдаем явное богоборчество, ненависть к святости, православию и России».

Действительность

Реформа 1917–18 гг., в результате которой из русского письма были исключены буквы «ять», «фита», «I», отменено написание Ъ в конце слов и частей сложных слов, а также изменены некоторые орфографические правила, неразрывно связана в нашем сознании с Октябрьской революцией. Первая редакция декрета о введении нового правописания была опубликована в газете «Известия» меньше чем через два месяца после прихода большевиков к власти – 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года по новому стилю). И сама дореформенная орфография обычно именуется дореволюционной и ассоциируется со старой Россией.

На самом деле реформа языка была подготовлена задолго до октября 1917 года, и не революционерами, а лингвистами. Конечно, не все они были чужды политике, но вот показательный факт: среди разработчиков новой орфографии были люди с крайне правыми (можно сказать, контрреволюционными) взглядами, например академик А. И. Соболевский, известный своим активным участием в деятельности разного рода националистических и монархических организаций. Подготовка к проведению реформы началась в конце XIX века: после выхода в свет трудов Якова Карловича Грота, впервые собравшего вместе все орфографические правила, стала ясна необходимость упорядочения и упрощения русского правописания.

Необходимо отметить, что мысли о неоправданной сложности русского письма приходили в голову некоторым ученым еще в XVIII веке. Так, Академия наук впервые попыталась исключить букву «ижица» из русского алфавита еще в 1735 году, а в 1781 году по инициативе директора Академии наук Сергея Герасимовича Домашнева один раздел «Академических известий» был напечатан без буквы Ъ в конце слов (иными словами, отдельные примеры «большевицкой» орфографии можно было встретить за сто с лишним лет до революции!).

В 1904 году при Отделении русского языка и словесности Академии наук была создана Орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена задача упрощения русского письма (прежде всего – в интересах школы). Возглавил комиссию выдающийся русский языковед Филипп Федорович Фортунатов, а в ее состав входили крупнейшие ученые того времени – А. А. Шахматов (возглавивший комиссию в 1914 году, после смерти Ф. Ф. Фортунатова), И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин и другие.

Результаты дальнейшей работы языковедов оценивало уже Временное правительство. 11 мая (24 мая по новому стилю) 1917 года состоялось совещание с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, языковедов, учителей школ, на котором было решено смягчить некоторые положения проекта 1912 года (так, члены комиссии согласились с предложением А. А. Шахматова сохранить мягкий знак на конце слов после шипящих). Результатом обсуждения стало «Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописания», которое было утверждено Академией наук.

Новая орфография была введена двумя декретами: после первого декрета, подписанного наркомом просвещения А. В. Луначарским и опубликованного 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), последовал второй декрет от 10 октября 1918 года за подписью заместителя наркома М. Н. Покровского и управляющего делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевича. Уже в октябре 1918 года на новую орфографию перешли официальные органы большевиков – газеты «Известия» и «Правда».

В это время в стране уже полыхала Гражданская война, и старая орфография, отмененная декретами большевиков, стала одним из символов сопротивления новой власти; такую же роль она играла и для русской эмиграции. За политическими спорами и идеологическими установками, в огне Гражданской войны, за десятилетия яростной вражды двух систем, о чисто языковом смысле реформы – стремлении лингвистов всего-навсего избавить русское письмо от лишних букв, обозначавших давно исчезнувшие или совпавшие с другими звуки, – почти совсем забыли…

Таким образом, современная орфография – не следствие «большевицкого произвола», «насильственного упрощения языка», а результат многолетней работы лучших русских языковедов, направленной на совершенствование правил правописания.

Петровская эпоха - время величайших преобразований в области политики, экономики, науки, культуры, социальной и общественной жизни - занимает особое место в истории государства Российского, в истории русской культуры, в истории русского языка.

Об авторах:

Об авторах:

Леденева Валентина Васильевна , доктор филологический наук, профессор. Преподаватель Московского государственного университета печати и Московского государственного областного университета. Автор множества учебников и учебных пособий по русскому языку: " Лексикография современного русского языка", "Школьный орфоэпический словарь русского языка", "История русского литературного языка". Награды: Лауреат премии Губернатора Московской области (2003), Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (дважды).

Войлова Клавдия Анатольевна

, д

октор филологических наук, профессор,заведующая кафедрой славянской филологии МГОУ, директор Центра славянских языков и славянских культур, руководитель фольклорного ансамбля "Виноградие".

Награды: "Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" отраслевая награда Министерства образования и науки РФ, медаль "В память 850-летия Москвы", медаль "За жертвенное служение" - общероссийское общественное движение "Россия православная", звание "Ветеран труда".

Совершенствование государственого устройства, появление новых городов, развитие мануфактурного производства, строительство фабрик и заводов, реформа армии и флота, изменение всей жизни общества в результате расширения культурных связей с Западной Европой - все это не могло ни сказаться на развитии русского литературного языка.

Инициатор реформ

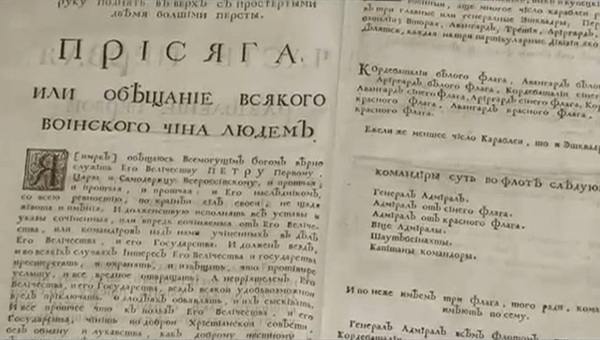

В 1710 году выходит царский указ "О введении новой гражданской азбуки" . За старой кириллицей сохраняется одна сфера - богослужебная литература. Новая гражданская азбука - предназначается для светской литературы - художественной, научной, технической, юридической. Множеств о букв изымается из азбуки, очертания букв становятся округлыми, легкими для письма и чтения. В алфавит введена новая буква Э.

Знакомая современному читателю "гражданская азбука"

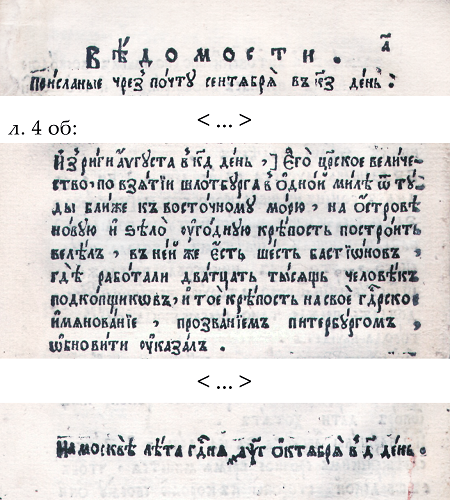

Гражданским шрифтом печатаются газета "Ведомости" (c 1710 года), первые учебники по риторике, "Географia, или Краткое земного круга описанiе", "Приемы циркуля и линейки", "Описаниie артилерiи", "Комплименты, или Образцы, как писать письма к разным особами".

В нынешнем генваре мсце против 25 го числа. На москве солжатская жена родила женска полу младенца о дву главах, и те главы ат друг друга аотделены особь и со всеми своими составы и чувствы совершенны, а руки и ноги и все тело так, как единому человеку природно имети, и по анатомии усмотрены в нем два сердца соединены, две печени, два желудка, два горла, о чем и ат ученых многие удивляются . ("Ведомости", 1704)

Фрагмент газеты "Ведомости"

Пример зарождающегося жанра эпистолярной литературы:

Господин адмиралитейц. Уже вам то подлинно известно, что сия война над однеми нами осталась; того для ничто так надлежит храниить, яко границы, дабы неприятель или силою, а паче лукавым обменом не впал и внутреннего разорения не принес. (Из письма Петра I, 1707)

В жанре галатной повести - полное смешение стилистически разнородных элементов русского национального языка:

И ходя по берегу на многие часы, усмотрел как бы ему куда проитить к жилищу и ходя нашел малинкую тропку в лес, яко хождение человеческое, а не зверское.

("Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли").

В любовной лирике попрежнему сильны традиции устного народного творчества:

Не сон меня, молодца, клонит,

Не дрема меня изнимает,

Изнимает меня кручина великая,

На житье твое горькое смотрячи,

На бесчестье свое глядя!

(П. А. Квашнин)

Новая организация жизни русского человека требовала новых обозначений. В русском языке Петровской эпохи резко возросло количество заимстований из немецкого, голландского, английского, французского и других языков:

Так появлялась в России новая терминология

1) административная терминология, преимущественно германского происхождения: аудитор, бухгалтер, губернатор, канцлер, министр, префект в своих архивах, губернии, канцелярии, комиссии, ратуше, Сенате и так далее адресуют, аккредитируют, апробируют, баллотируют, конфискуют, корреспондируют, а еще в них упоминают инкогнито в конвертах, акты, акциденции, аренды, апелляции, рапорты, тарифы;

2) военная терминология: нем. вахтер, генералитет, ефрейтор, лагерь, штурм ; франц: барьер, батальон, брешь, галоп, гарнизон, калибр, галоп, гарнизон, калибр;

3) термины, обозначающие названия наук: алгебра, анатомия, оптика, физика, химия;

4) морская терминология: голл. гавань, кабель, катер, киль, рейд, трап, шлюпка ; нем. бухта, лавировать, англ. бот, мичман, шхуна, франц. абордаж, десант, флот;

5) медицинские термины: апоплексия, летарг, оподелькок.

Позже, в новых контекстах старые слова столкнулись с заимствованными. Это обстоятельство породило вариантность слов, форм и выражений. Например: победа - виктория, закон - декрет, устав - регула, собрание - синклит, сенат, пир - трактамент ).

1.Введение ….................. .............................. .............................. ....................3

2. Реформы русского языка

2.1 Реформа Петра I............................. .............................. .........................3

2.2 Реформа М.В.Ломоносова................ .............................. ......................4

2.3 Реформа 1918 года.......................... .............................. .........................5

3. Заключение.................... .............................. .............................. ..................8

1. Введение

Русский язык – это государственный язык России, и это больше чем язык межнационального общения. Это единственный наш инструмент общения, который всегда являлся гарантом взаимопонимания и дружбы всех народов России, и единства государства и общества.Но можно ли реформировать язык, который развивается по самому ему присущим законам?Обычно языковым реформам подвергаются языки т. н. традиционного орфографического строя, т. е. такие, в которых система орфографии построена на использовании традиционного написания слов, вместо естественного пра?вила «пишу так, как слышу» (по последнему формируются фонетические системы орфографии, которые свойственны новым языкам, письменность для которых сформировалась не так давно по сравнению с языками традиционными, история письменности которых может насчитывать тысячи лет).

Что характе?рно, русский язык подвергался реформированию в течение истории неоднократно, при этом сами реформы всегда выпадали на переломные периоды жизни Русского народа. Например, последняя самая серьёзная реформа, отменившая т. н. «дореволюционную орфографию» была произведена большевиками после 1917 го?да. Такое положение вещей указывает на то, что языковая реформа несёт в себе не столько попытки облегчить изучение и использование, сколько нечто иное, не декларируемое реформаторами.

2.Реформы русского языка

Реформы русского языка - это официальные изменения, произведенные в языке и закрепленные в специальных документах.

В русском языке было проведено три реформы:

-

реформа Петра I;

реформа Михаила Ломоносова;

реформа 1918 года (последняя).

Предложения по усовершенствованию русской орфографии - явление отнюдь не новое. Решительным реформатором русского письма выступил Петр I. 29 января (8 февраля) 1710 г. в России завершилась петровская реформа кириллического алфавита, где Пётр I собственноручно изменил и утве рдил новую азбуку и шрифт, якобы для упрощения русского языка, убрав пять букв и изменил начертание еще нескольких. Суть петровской реформы заключалась в упрощени и состава русского алфавита за счёт исключения из него таких избыточных букв, как «пси», «кси», «омега», «ижица» и другие. Также начертания букв были округлены и упрощены, реформированный шрифт получил название гражданского шрифта. В нём впервые устанавливаются прописные (большие) и строчные (малые) буквы.

2.2 Реформа М.В. Ломоносова

Следующие реформы русского ли тературного языка и системы ст ихосложения XVIII века были сделаны Михаилом Вас ильевичем Ломоносовым. Он был автором научной русской грамма тики. В этой книге он описал богатст ва и возможности русского язык а. Ему же принадлежит учение о трех стилях, суть которого заключается в том, что "обветшалая" система церковно-книжной речи тормозит развитие литературы.Ломоносов призывает развивать живой, понятный, образный язык, а для этого надлежит учиться у народной речи и вносить ее здоровые элементы в литературные произведения. Этим призывом великий ученый сделал новый крупный шаг на пути национализации русского литературного языка.Всестороннее знание родного языка, обширные сведения в точных науках, прекрасное знакомство с латинским, греческим и западноевропейскими языками, литературный талант и природный гений позволили Ломоносову заложить правильные основания русской технической и научной терминологии. Его рекомендации в этой области имеют и сегодня большое значение: прежде всего, чужестранные слова и термины надо переводить на русский язык; оставлять непереведенными слова лишь тогда, когда невозможно подыскать равнозначное русское слово или же когда иностранное слово уже получило распространение, и в этом случае придать иностранному слову форму, наиболее близкую русскому языку.Существенный вклад в русский а лфавит внес Н.М. Карамзин, который ввел букву ё (вместо сочетания букв iо), напечатав в 1797 году сборник стихов "Аониды" с ее употреблением. Впрочем, до сих пор не определено, насколько обязательно использо вание этой буквы, и положение ее так и не стало устойчивым.

На протяжении всего XIX века продолжались дискуссии о русском письме. Некоторые авторы издавали свои сочинения с теми или иными орфографическими новациями: с последовательными написаниям и типа пошол, прельщон (так издал один из своих романов И.И. Лажечников), ноч, зажеч, а без ъ на конце слов выходило не так уж мало книг.

Кроме всего прочего, в русской орфографии XIX века царил чудовищный разнобой. Отчасти это пытался исправить Я.К. Грот в своих трудах "Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне" (1873, 1876 и 1885) и "Русское правописание" (1885).

В 1901 году по инициативе учителей Московское педагогическое общество выступило с проектом орфографической реформы - весьма радикальным.

В 1904 году была образована комиссия при Академии наук. Формально главой ее был великий князь Константин Константинович. Работали же в ней лингвисты, составлявшие цвет отечественной науки: Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов и др. В том же году она опубликовала "Предварительные сообщения", а в 1912 году (дело несколько затянулось из-за бурных политических событий) - "Постановления", содержавшие чуть более мягкий проект реформы.

Война затормозила проведение реформы, но в 1917 году Временное правительство начало осуществлять ее, а большевики завершили ее проведение (в том числе и с помощью револ юционных матросов, изымавших из типографий отмененные буквы).Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А.В. Луначарского, опубликованном 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), «всем правительственным и госу дарственным изданиям» предписы валось с 1 января 1918 года «печататься согласно новому правописанию».

2.3 Орфографическая реформа 1917-1918 годов

Орфографическая реформа 1917-1918 годов состояла в изменении ряда правил русского правописания, что наиболее заметным образом проявилось в виде исключения нескольких букв из состава русского алфавита.

В соответствии с реформой:

-

из алфавита исключались буквы? (ять), ? (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И;

исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант);

изменялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме собственно с-) кончались на с перед любой глухой согласной и на з перед звонкими согласными и перед гласными (разбить, разораться, разступиться > разбить, разораться, но расступиться);

в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания -аго, -яго заменялось на -ого, -его (например, новаго > нового, лучшаго > лучшего, ранняго > раннего), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія - на -ые, -ие (новыя (книги, изданія) > новые);

словоформы женского рода множественного числа он?, одн?, одн?хъ, одн?мъ, одн?ми заменялись на они, одни, одних, одним, одними;

словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) - на её (неё).

В документах орфографической реформы 1917-1918 гг. ничего не говорилось о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы? (ижицы); на практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.

Реформа сократила количество орфографических правил, не имевших опоры в произношении, например, различие родов во множественном числе или необхо димость заучивания длинного списка слов, пишущихся через «ять» (причём относительно состава этого списка среди лингвистов велись споры, а различные орфографические ру ководства местами противоречил и друг другу).

Реформа привела к некоторой экономии при письме и типографском наборе, исключив Ъ на конце слов (по оценкам Л. В. Успенского, текст в новой орфографии становится примерно на 1/30 короче).

Реформа устранила из русского алфавита пары полностью омофоничных графем (ять и Е, фита и Ф, И и I), приблизив алфавит к реальнойфонологической системе русского языка.

Несмотря на то, что реформа была разработана задолго до революции без каких-либо политических целей профессиональными лингви стами (более того, среди её разработчиков был член крайне правого Союза русского народа академик Алексей Иванович Соболевский, предложивший, в частности, исключить ять и окончания -ыя/-ія), первые шаги к её практической реализации произошли после революции, а реально принята и внедрена она была большевиками. Это определило резко критическое отношение к ней со стороны политических противников большевизма (данное отношение афористично выразил И. А. Бунин: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правопис ания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию»). Она не использовалась в большинстве изданий, печатавшихся на контролируемых белыми территориях, а затем и в эмиграции. Издания русского зарубежья в массе своей перешл и на новую орфографию только в 1940-е - 1950-е годы, хотя некоторые издаются по-старому до сих пор.

В 1956 году вышел свод "Правил русской орфографии и пунктуации" и основанный на нем "Орфографический словарь русск ого языка". Тогда многие написания были упорядочены, а некоторые изменены. Эти правила пока и составляют систему русского современного правописания. Они лежат в основе всех издающихся в настоящее время словарей и справочников по орфографии и пунктуации и являются базой содержания школьных программ по русскому языку. Однако большинство известных еще Грот у "нерешенных вопросов русского правописания" так таковыми и оставались.

К 1964 году Орфографическая комиссия, главой которой был В.В. Виноградов (его имя носит теперь Институт русского языка РАН), а душой - замечательный лингвист М.В. Панов, предложила свой проект. Ученые попытались сделать русскую орфографию максимально простой и логичной.Вот некоторые выдержки из положений их работы:

-

Оставить один разделительный знак ь: подьезд, обьем и т.д.

-

После ц писать всегда и: циган, циркуль, огурци, бледнолиций, сестрицин и т.д.

-

После ж, ч, ш, щ, ц писать под ударением о, без ударения - е: жолтый, жолудь, шов, течот, окружонный, жжот, но желтеть, желудей, щека, чернеть, плачем и т.д. После ж, ш, ч, щ не писать ь: доч, мыш, рож, стрич, выпеч, читаеш и т.д.

-

Отменить чередование в корнях: -зар-//-зор, -раст-//-рост, -гар-//-гор, -плав-//-плов- и т.д.

Отменить двойные согласные в иноязычных словах.

Упростить написание н - нн в причастиях. В приставочных причастиях пишется нн (израненный, написанный, перегруженный), в бесприставочных - н (раненый в руку, писаные маслом картины, груженая кирпичом машина).

Сочетания с пол- (половина) с последующим родительным падежом существительного или порядкового числительного писать всегда через дефис.

Писать все частицы раздельно.

Изъять исключения: 1) писать жури, брошюра, парашут; 2) писать заенька, паенька, баеньки, 3) писать а) достоен, б) заец, заечий; 4) писать деревяный, оловяный, стекляный.

3. Заключение

Рефо?рма ру?сского языка? - мероприятие по кодификации и утверждению изменённых пра?вил русского языка, проводимое с целью облегчения изучения и (или) использования языка его носителями. Обычно языковые реформы (любые) проводятся тогда, когда разговорные нормы слишком далеко отходят от норм правописания.Обычно языковые реформы (любые) проводятся тогда, когда разговорные нормы слишком далеко отходят от норм правописания. С другой стороны?, никто не определяет критериев расхождения, поэтому на взгляд стороннего наблюдателя реформы проводятся по принципу «вот нам использовать неудобно, потому и реформируем».

Обычно языковым реформам подвергаются языки т. н. традиционного орфографического строя, т. е. такие, в которых система орфографии построена на использовании традиционного на писания слов, вместо естественного пра?вила «пишу так, как слышу» (по последнему формируются фонетические системы орфографии, которые свойственны новым язык ам, письменность для которых сформировалась не так давно по сравнению с языками традиционн ыми, история письменности которых может насчитывать тыся чи лет).

ПРАВЯЩАЯ в России власть стремится всё время проводить какие-то реформы. Реформ этих множество, и они проводятся в разных областях: экономика, законотворчество, государственное строительство, образование, культура, этика, военные реформы и т.д. Много лжи и демагогии через СМИ выливается на головы граждан. Какие цели у каких реформ - пусть каждый откроет сам для себя.

Одним из важных направлений воздействия на русский народ и его культуру является организация постоянных реформ русского языка.

Следует заметить, что язык — это безценное достояние народа. Язык народа — это не что иное, как коллективный мозг народа. Язык — это совершенно уникальный инструмент мышления и познания мира, ведь каждая мысль представляет собой некую языковую конструкцию. Не бывает мыслей без языка. Чем примитивнее язык человека, тем примитивнее мышление и поведение этого человека. И наоборот, чем сложнее, разнообразнее, вариативнее, тоньше и богаче язык, тем разнообразнее и богаче мышление и поведение человека. Если Вы хотите оглупить человека, то надо просто оглупить его язык.

Когда у “реформаторов” спрашивают:

“Зачем Вы хотите проводить реформу русского языка?”, то они отвечают: “Для того, чтобы упростить русский язык”.

А мы не хотим упрощения русского языка! Упрощение — это всегда деградация. Развитие — это всегда преумножение.

После захвата власти в 1917 г. одной из первых реформ была реформа русского языка якобы с целью "упрощения", а на деле - с целью извращения и оглупления русского языка.

В результате этих реформ в русском языке и введения нового “кривописания” было сделано следующее:

Во-первых, вместо азбуки появился алфавит . Современные русские уже не понимают разницы между алфавитом и азбукой. А эта разница огромна. В алфавите буквы — это просто безсмысленные значки, ничего сами по себе не означающие. В азбуке буквы — это божественные сущности, представляющие собой атомарные единицы смысла : Аз (я), буки (буквы, Боги), веди (ведать), глаголь (говорить), добро, есть, жизнь и т. д.

Во-вторых, были уничтожены некоторые буквы . До коммунистической “реформы” в русском языке было 36 букв. Сегодня 33 буквы. А в древней кириллице было вообще 43 буквы. Причём в древности было 19 гласных букв, а сегодня их всего 5. А лишних букв в языке не бывает. Заметим, что гласные буквы — это основа энергетики языка . Чем больше в языке народа гласных, тем свободнее и жизнеспособнее народ. Чем меньше гласных, тем народ более порабощён. Обрезание языка — это обрезание культуры мышления. После обрезания букв потерялась точность смысла и образность языка. Например, после уничтожения букв “ѣ ” и i были утрачены различия в словах:

“ѣ

сть

” (кушать) — “есть” (быть);

“ѣ

ли

” (кушали) — “ели” (деревья);

“лѣ

чу

” (летаю) — “лечу” (вылечиваю);

“вѣ

дение

” (знание) — “ведение” (провожание);

“нѣ

когда

” (когда-то) — “некогда” (нет времени);

“прѣ

ние

” (гниение) — “прение” (спор);

“вѣ

сти

” (новости) — “вести” (провожать);

“мiр

” (вселенная) — “мир” (отсутствие войны) и т. д.

Заметим заодно, что Л. Н. Толстой не писал романа “Война и мир”. Его роман имел другой смысл и назывался совсем по другому: “Война и мiр”.

Основной задачей буквы “ѣ ” (ять) было сохранение на письме различения слов с разным смыслом, но с одинаковой фонетикой. Читалась буква “ѣ ” как "ие". Кстати, эта буква была выкинута и заменена и в украинском языке - на букву “i ”.

В-третьих, были искажены склонения . Например, Николай Васильевич Гоголь написал своё произведение под названием “Мёртвыя души”, но никак не “Мёртвые души”.

В-четвёртых, была извращена фонетизация , например, “разсказ” поменяли на “рассказ”, “разсыпаться” на “рассыпаться”, “возжи” на “вожжи” и т. д.

Как следствие, было введено прославление беса, например, “бесславный” (бес славный), “бесполезный” (бес полезный), “бескультурный” (бес культурный), “бессердечный” (бес сердечный), “бесчеловечный” (бес человечный), “бессовестный” (бес совестный), “беспорядочный” (бес порядочный), “бесценный” (бес ценный), “беспринципный” (бес принципный), “бессмысленный” (бес смысленный), “бессодержательный” (бес содержательный), “беспокойный” (бес покойный) и т. д.

На самом деле в русском языке нет приставки “бес”, а есть приставка “без” (отсутствие чего-то). В словаре В. И. Даля, изданном до 1917 г., вы таких слов как “бесполезный” или “беспорядочный” не найдёте.

В-пятых, начались выбрасывания и гонения на слова

.

Урезание слов в русском языке приняло чудовищные масштабы. После тех реформ русский язык утерял многие тысячи слов. Об этом хорошо пишет Солженицын и одной из безусловных заслуг Солженицына является издание им в 1995 г. книги “Русский словарь языкового расширения”. Данный словарь содержит многие тысячи замечательных русских слов, выкинутых оккупантами из русского языка.

В-шестых, после реформ были запрещены человеческие уважительные формы

обращения людей друг к другу. На Руси до 1917 г. форм обращения людей друг к другу было великое множество: сударь, сударыня, господин, госпожа, милостивый государь, барышня, ваша светлость, ваше сиятельство, ваша честь, ваше высочество, ваше величество и множество других уважительных и красивых форм обращения.

Вместо всех этих форм ввели одну единственное (иностранное) слово “товарищ”. Сегодня слово “товарищ” не в моде, но как обращаться друг к другу никто не знает. Сегодня на Руси ко всем женщинам любого возраста обращаются с помощью слова “девушка”, а к особям мужского пола с помощь слова “мужчина”. Вот до какого мракобесия дожили русские люди в результате реформ русского языка! Во всех европейских языках сохранены формы уважительного обращения людей друг к другу. Только в русском это уничтожено.

В-седьмых, была произведена подмена смысла слов . Формы инверсии иногда поражают воображение. Примеров можно привести великое множество. Сегодняшний толковый словарь русского языка Ожегова можно смело называть безтолковым словарём, так как в нём огромное количество абсолютно ложных толкований слов. Что касается политических и философских словарей советского периода, то их переписывали при каждой смене правящей верхушки. При этом смысл и оценка слов и понятий (а тем более политических деятелей) легко менялась на прямо противоположные.

В-восьмых, и это самое главное, уничтожили много миллионов человек — носителей русского языка , причём уничтожались именно представители всего культурного слоя русского народа: учёные, преподаватели, писатели, поэты, литераторы, дворяне, предприниматели, купцы, юристы, офицеры, представители культуры и искусства, государственные деятели и т. д. На место представителей русской культуры сели представители низов, так называемый пролетариат.

Качество культуры русской речи и письма после реформ упала до примитивного и позорного уровня.

11 февраля 1921 г. Ленин подписал “Положение о народном комиссариате по просвещению”, закрепляющее за ним исключительные права на воспитание, образование интеллект и творчество всех рождённых в стране советов и вообще на всё искусство науку и культуру государства. В 1921 г. Наркомпрос закрыл все историко-филологические факультеты в университетах как “устарелые и безполезные для диктатуры пролетариата”.

Великий человек оставляет себя в нации, и его сущность может жить в нации многие тысячи лет, реально делая душу человека безсмертной на земле. Гениально сказал Пушкин: “Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит”. Пушкин физически давно умер, а душа его жива в нации и поныне. Откройте томик Пушкина. Вы можете сейчас, спустя многие годы после его физической смерти, ощутить его великую душу, почувствовать его мироощущение, его переживания, восхититься его мыслями, его восторгами, его эмоциями. Душа Пушкина жива и будет жить до тех пор, пока будет жива русская нация. Именно русская нация и никакая другая. Пушкин, естественно, вошел в общемировую культуру, но, конечно, в искаженном виде. Настоящая поэзия непереводима на другой язык один к одному. Самый талантливый перевод идет с потерями.

Гегель утверждал, что его философию безполезно изучать на любом другом языке, кроме немецкого.

Русский язык — это наше огромное богатство. Русский язык даже в сегодняшнем упрощенном и деградационном виде — очень мощный язык. Если русский язык сравнить с английским, то английский на порядок более примитивный и упрощенный язык. Если вы откроете англо-русский словарь, то для множества английских слов одному английскому слову ставится в соответствие десяток русских слов. То есть десятку различных оттенков смысла русских слов соответствует одно огрубленное английское слово. Таких английских слов, как "get", которому соответствует сотня русских слов, в русском языке, слава Богу, нет вообще.

Но дело даже не только в словах. Сама американская речь носит более механический и примитивный характер. Характер обмена речевыми шаблонами. Например, при приветствии, американец скажет: “Hi! How are you?” (Привет. Как дела?). И каждый всегда должен, как робот, отвечать одно и то же:

“Fine. How are you?” (Прекрасно. Как у тебя?) Если вы ответите не “fine”, а как-то по-другому, то это будет считаться не по-американски.

У русских представить такие жёсткие речевые схемы невозможно. На вопрос: “Как дела?” — Вы услышите сотню разных ответов: “Отлично, нормально, ничего, более-менее, как сажа бела, лучше всех, как в сказке, терпимо, классно, великолепно, хуже всех, дела в Кремле — у нас делишки и т. д.”. Кто, что придумает. Огромная вариативность речи, а следовательно, и вариативность мышления.

В современном английском языке пропали даже такие фундаментальные языковые инструменты, как различия в формах дистанции и близости в общении. В русском есть длинная дистанция общения между людьми — ВЫ и есть короткая дистанция (близость, доверительность, дружелюбность) общения — ТЫ. В русском можно выбирать дистанцию общения. В современном английском это невозможно, осталось только ВЫ. А раньше было и ТЫ. Это колоссальная потеря в эмоциональности и различении в общении.

В русском языке вы уже из самого слова можете понимать, что, например, у дуба и клёна мужская душа, а у берёзы и ели — душа женская. В английском языке эти знания отсутствуют, так как в английском языке нет родов для “неодушевленных” лиц... То есть английский — язык более коммунистичный, чем русский, хотя, конечно, неизмеримо более богатый, чем эсперанто.

Чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление человека, тем примитивнее становится сам человек и тем легче таким управлять.

В 1921 г. Ленин заявил: “Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего”.

Давно ведётся яростная атака на букву “Ё”. Букву “Ё” подготовили к уничтожению. На компьютерах её уже вытеснили из буквенного ряда и разместили в самом левом углу, сбоку от цифр. Значимость буквы “Ё” чрезвычайно велика. Эта буква имеет огромную энергетику и единственная из всех гласных всегда стоит под ударением.

Без буквы “Ё” невозможно различать смысл слов. Например,

Осел (например, снег) - осёл (животное);

Мел (вещество) - мёл (подметал);

Слез (спустился) - слёз (камень) и т. д.

Сегодня рекомендуют не пользоваться буквой “Ё”. Но Вы попробуёте прочитать слова без буквы “Ё” так как они написаны. Как это безобразно и безсмысленно звучит. Прочитайте “Ёлка” и “Елка”. “Берёза” и “береза”. “Мёд” и “мед”. “Плёнка” и “пленка”. “Ещё” и “еще”. “Тёша” и “теща”. Какой бред. Почему мы должны говорить “ребенок”. Что это такое ребенок? Нет никакого ребенка. Есть ребёнок. Только так можно говорить по-русски.

Министерство образования и науки приказало (именно приказало) считать нормами русского языка список из четырех словарей издательства «АСТ-Пресс». Вопросов у неравнодушной общественности возникло тут же очень много.В новых словарях, например, предлагается слово «договор» произносить с ударением на первый слог, как это часто делалось, но не считалось нормой. В слове «йогурт» (ранее в словарях считалось правильным ударное «у») узаконено наиболее общеупотребляемое ударение на «йо» Также поводом для обсуждения стало предложение поменять слово «брачующиеся» на «брачащиеся». Это наиболее яркие примеры.

Подобного рода «упражнения в словесности» вызваны, по мнению Минобразования, тем, что необходимо приводить русский язык в соответствие современному разговорному стилю. Спору нет, без изменения языковых норм язык не может существовать. И меняться в худшую сторону он тоже не может. Ибо язык- все таки инструмент, используемый для общения именно людьми. И именно они в своей повседневной жизни определяют, - каким должен быть этот язык. Вопрос в другом.

Кто определял какие слова должны менять ударения, а какие нет? Порядок принятия правок в словари и слова таков: объявляется техническое задание, затем новые нормы утверждаются учеными советами институтов Академии наук и в процессе этого обязательно публикуются. К работе над изменениями должны привлекаться представители издательств, уже издающих словари. По словам же Владимира Завадского, генерального директора издательства «Оникс», выпускающего такие эталонные справочники, как словари Розенталя и Ожегова, в нынешнем случае вопрос решался «келейно»: «О конкурсе не было широко объявлено, о нем не знали ведущие издательства страны».

Кстати, те же словари Розенталя и Ожегова в список Минобразования не попали. Очевидно, их решено «сбросить с парохода современности».

По мнению представителя портала gramota.ru Юлии Сафоновой, основная проблема вообще заключается в другом. Соглашаясь с тем, что «язык - живая структура», которую нужно приводить в соответствие с разговорной реальностью, она подчеркнула разногласия между самими рекомендованными словарями: «Рекомендации орфографического и орфоэпического словаря не совпадают. Представьте, вы написали диктант, руководствуясь одним словарем, а преподаватель ставит вам оценку, исходя из норм словаря другого. И это только самый наглядный пример».

Да и введение в нормативы помимо орфографического и орфоэпического словарей еще и грамматического, а также фразеологического справочников эксперт считает необоснованным: «Если вы хотите узнать норму, то про норму в грамматическом и фразеологическом словарях или ничего не написано, либо они крайне сложны для понимания. Это академические, научные издания».

Сафонова считает, что вины составителей словарей тут нет: «Дело все в тех, кто сводил эти словари в единый рекомендованный список. А словари составляли профессионалы, которые работали, исходя из разных задач».

Представительница портала gramota.ru так же предостерегла тех, кто считает что новые нормы - это простое узаконивание, как говаривал О. Бендер, «низкого стиля»: «Многие просто не знают, что в той же разговорной речи употребление слова «кофе» в среднем роде уже давно разрешено академической «Грамматикой-80». С другой стороны, элитарная норма языка, конечно, требует для слова «кофе»- рода мужского».

«Реформа в русском языке - явление небывалое, правописание является незыблемым и меняется только со временем. Что касается изменения произношения некоторых слов, то это явление в языке уже зафиксировано, - поясняет учитель русского языка и литературы 45-й школы г.Архангельска Татьяна Авенирова. - Вариативность в использовании тех или иных выражений в словарях уже была, но, на мой взгляд, нельзя идти в сторону упрощения языка».

По мнению заведующей кафедры русского языка ПГУ им. М.В. Ломоносова Натальи Петровой, «изменения в русском языке остановить невозможно, норма будет всегда изменяться, но не стоит забегать вперед нормы. Словари всегда дают два значения: один - как основной, литературный, а второй - как запасной, постепенно в обществе вытесняющий основной. У человека всегда должен быт выбор, как произносить то или иное слово - как правильно или как ему более удобно».

Филологи считают - шумихи поднимать не стоит. Это не революция в языке, а процесс его развития. Появились допустимые нормы, но никто не отменял старые, которые считаются предпочтительными. Употребление последних в речи говорит об уровне образования человека, говорит доцент кафедры общего языкознания ПГПУ Лариса Белова.

P.S. Эпилогом всему вышесказанному может послужить история, которую рассказывают преподаватели техники речи своим студентам.

Еще в сороковые годы 20 века было принято говорить не «салютУет», а «салЮтует». Но в день праздничного салюта в честь победы на гитлеровской Германией, сам Юрий Левитан, профессионал высочайшего класса, очевидно от волнения, ошибся, сказав в сообщении Совинформбюро: «В этот день Москва салютУет своим героям». Как гласит легенда, именно после этого в словари были внесены правки, допускающие и такое произношение.

Правда, рассказывая эту историю, преподаватели обычно завершают ее фразами в стиле «Но это был Левитан».

Отныне можно произносить:

Не только "договОр", но и "дОговор"

Не только "по срЕдам", но и "по средАм"

Не только "йОгурт", но и "йогУрт"

Кварта`л (ква`ртал - неправильно).

Свёкла (свекла` - неправильно).

Сре´дства (средства` - неправильно).

Обеспе´чение и об обеспе´чении (обеспече´ние и об обеспече´нии - неправильно).

Тво`рог и творо`г (оба варианта верные).

Бра`чащиеся (брачу´ющиеся - неправильно)

И писать...

Карате (каратэ - неправильно).

Интернет (всегда с большой буквы).

Кофе у нас в стране теперь может быть не только мужского, но и среднего рода: «Горячее кофе» а не «Горячий кофе»...

- Горький в людях тема произведения для читательского

- Тема любви в творчестве (Есенин С

- Султан и базисная волна подводного ядерного взрыва Взрыв подводной бомбы

- Варварство-мусса джалиль Муса джалиль моабитская тетрадь варварство

- Саша Чёрный Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький

- Найти производную: алгоритм и примеры решений

- Николай лобачевский Лобачевский интересные факты и открытия

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter